Lothar Lindner - Ein Leben für die Baugewerkschaft

Ein Leben für die Baugewerkschaft

Gespräch mit Lothar Lindner

Fragen von Thomas Hentschel

Lieber Lothar, wie bist du damals in der DDR zur Arbeit im damaligen FDGB gekommen? Kannst du bitte ein paar Sätze zu deinem Lebenslauf sagen?

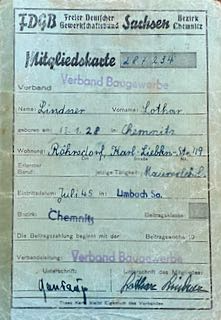

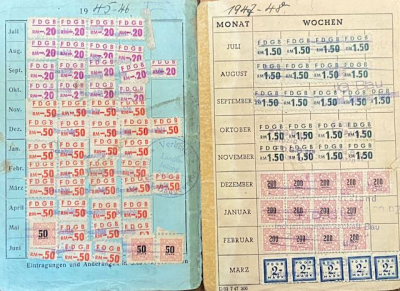

Ich habe Glück, mir ist ein langes Leben vergönnt, ich bin inzwischen 95 Jahre alt. Im April 1942 habe ich die Maurerlehre begonnen. Im August 1944 wurde ich mit sechszehneinhalb Jahren zum Kriegsdienst als Flakhelfer eingezogen. Im Mai 1945 kehrte ich nach Hause zurück und begann 1945 im Juni wieder meine Arbeit im Baugeschäft Kurt Sussig in Limbach-Oberfrohna, im Chemnitzer Raum. An der Wiege meines politischen Lebens und Gewerkschaftslebens standen die beiden Poliere, der Maurerpolier Walter Kalkorst und der Zimmerpolier Alfred Gansauge. Ich traf ihn später wieder im Zentralvorstand der IG Bau.

Sie sagten damals zu mir, dass ich jetzt mit ran müsste. So begann mein Weg in der Gewerkschaft, in die ich schon am 15. Juli 1945 eingetreten bin. Ich hatte von der Gewerkschaft keine Ahnung, hinter mir lagen zwölf Jahre Faschismus und in der Weimarer Republik war ich ein kleines Kind. Anfang 1946 wurde ich in den Betriebsrat gewählt. Wir bildeten dann eine Interessengemeinschaft zum Umbau des Hotels zum Hirsch in Limbach-Oberfrohna. Dort zog das zerstörte Theater Chemnitz ein. Ich hatte dann im Betriebsrat für sieben Kleinbetriebe mit dem Hut auf. Das war der Beginn.

Es wurden relativ frühzeitig nach dem Krieg Betriebsräte gewählt? Es war ja noch die SBZ, die sowjetisch besetzte Zone.

Es ging im Herbst 1945 los mit den Betriebsräten in Thüringen. In unserem Betrieb dauerte es noch bis Anfang 1946. Langsam kam der eine oder andere aus dem Krieg wieder und wir mussten uns erst einmal politisch und in der Zusammengehörigkeit finden, wir waren auf kleinen Baustellen zersplittert, wir hatten keine Einheit.

Du warst Betriebsrat und Mitglied der IG Bau-Holz?

Nein, damals noch Bau. Die Vereinigung zu Bau-Holz war erst 1950.

Du warst Mitglied in der IG Bau, aber parteipolitisch noch nicht aktiv. Wie war damals die Zusammenarbeit von Betriebsrat zur Gewerkschaft, zum FDGB?

Ich kann nur über Bau reden. Da genügte eine Instanz, auch hinsichtlich unserer Struktur, der Zersplitterung, dem beruflich von einer kleinen Baustelle zur anderen unterwegs sein. Unsere Hauptarbeit bestand damals darin, mitzuhelfen, Kollegen in Not zu versorgen. Es ging um die einfachen Dinge, Kleidung, Arbeitsschuhe und so weiter. Bei den tariflichen Regelungen ging es meist nur darum, Absprachen mit dem Unternehmer für die Kollegen zu finden, die etwas besser waren als vorher in der Zeit des Faschismus. Die Kollegen am Bau standen im Lohn mit an letzter Stelle, weil sie nicht kriegswichtig waren. Es ging darum, in Bezug auf den Lohn Zuschläge und kleine innerbetriebliche Regelungen auszuhandeln und anzuwenden.

Das waren zuerst ganz praktische Dinge? Wie bist du dann Gewerkschaftsfunktionär geworden? Du warst nicht mehr Betriebsrat, sondern bist dann ein Gewerkschaftsangestellter geworden.

Der Weg ging ziemlich schnell von der unteren in die obere Ebene. Außer der Arbeit im Betriebsrat war ich 1946 Vorsitzender der Jugendkommission für den Ortsvorstand Chemnitz und Umgebung. Alfred Gansauge, der Delegierter war, hatte mich auf die erste Zentralkonferenz der IG Bau nach Halle mitgenommen. Ich konnte dort erleben, welche Probleme im Bau über unser Baugeschäft, über unseren Ortsvorstand hinausgingen. Das war hochinteressant.

Was war das zum Beispiel?

Welche Betriebsformen wollen wir bilden? Genossenschaft oder Kommunal? VEB, Volkseigener Betrieb, stand 1946 noch nicht in dieser Form zur Diskussion. Frauen auf dem Bau, ja oder nein? Frauen waren in großer Zahl bei der Trümmerbeseitigung und den damit verbundenen Arbeiten schon im Gange. Natürlich auch die Fragen des ersten Tarifvertrages, der 1947 abgeschlossen wurde. Laut Kontrollratsgesetz durfte er keinen Pfennig über dem liegen, was in der Nazizeit gezahlt wurde.

Dasselbe galt auch für den Urlaub, der insgesamt nur eine Woche umfasste. Es war alles sehr niedrig liegend, was Tarif und Urlaub für die Bauleute anbetrifft. Das wollten wir in Zusammenhang mit dem Tarifvertrag verbessern. Er wurde dann kontrolliert, ging erst durch die Instanz des Kontrollrats für die sowjetische Zone. Sie stellten fest, dass wir in zwei Dingen mehr hineingearbeitet hatten. Im Ergebnis mussten wir unsere zwei Tarifleute entlassen wegen dieses angeblichen, in Anführungsstrichen, Betruges.

Aber nun zu den Funktionen. Ich war Vorsitzender der Ortsjugendkommission. Ich war mit auf der ersten Zentraldelegiertenkonferenz. Auf der Landesvorstandssitzung der IG Bau in Sachsen, Ende Dezember 1946, stellten sich drei Jugendsachbearbeiter von Leipzig, Chemnitz und Dresden vor. Dazu gehörte ich. Es wurde entschieden, dass ich ab 1. Januar 1947 als Landesjugendsekretär der IG Bau in Sachsen, die Arbeit aufnehme. Ich hatte noch immer nicht viel Ahnung von Gewerkschaftsarbeit.

Ich bin dann mit einer Broschüre in der Tasche in den 32 Kreisen herumgefahren und versuchte auf den Mitgliederversammlungen den jungen Bauarbeitern zu erklären, was eine Gewerkschaft ist, macht und will. Es ist heute kaum glaubhaft. Nach ein paar Monaten konnte ich dann endlich in Grillenburg die Landesgewerkschaftsschule besuchen, um etwas klüger zu werden in Gewerkschaftsfragen. Im September 1947 begann dann meine Arbeit als Hauptabteilungsleiter Jugend im Zentralvorstand IG Bau. Wir saßen damals in der Invalidenstraße 120 in Berlin. 1948/1949 war ich Leiter der Hauptabteilung Schulung.

Ende 1949 musste im Landesvorstand Sachsen-Anhalt eine spürbare Veränderung vorgenommen werden wegen der Fehler, die der Vorsitzende in seiner Funktion und privat gemacht hat. Ich wurde nach Sachsen-Anhalt delegiert und im März zum Landesvorsitzenden der IG Bau-Holz von Sachsen-Anhalt gewählt. In dieser Funktion war ich ein Jahr. 1951 wurde ich wieder zurückgeholt und zum stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralvorstandes der IG Bau-Holz gewählt. Das ging bis zum 17. Juni 1953 gut.

Danach gehörte ich zu den Mitgliedern des Sekretariats, die wegen falscher Einschätzung des 17. Juni von der Funktion entbunden wurden. Da der Vorsitzende Franz Jahn schon länger entbunden und im Baubetrieb in Neubrandenburg tätig war, habe ich noch im Zentralvorstand amtiert bis der neue Vorsitzende Walter Tille kam. Dann wurde ich auf die Parteischule geschickt, um das Einmaleins der Partei besser zu lernen. Dort habe ich einen Einjahreslehrgang gemacht. Danach kam ich in den Bundesvorstand des FDGB und war stellvertretender Leiter und Abteilungsleiter.

Als der Vorsitzende Walter Tille 1958 in den Vorstand des Bundesvorstandes des FDGB berufen wurde, bestand er darauf, dass ich wieder zurückkomme. Wir kannten uns aus der früheren Gewerkschaftsarbeit sehr gut. Ich wurde dann im September 1958 Vorsitzender des Zentralvorstandes der IG Bau-Holz. Diese Funktion hatte ich bis Februar 1990. Ich war der Meinung, dass die Situation, die Zukunft neue Leute braucht. Über 30 Jahre Vorsitzender sind genug. Von bestimmten Dingen kann man sich nicht lösen, die stecken in einem drin und man hält sie für richtig. Aber es war nicht immer richtig.

Präsident der Internationalen Vereinigung der Gewerkschaften Bau, Holz und Baumaterialienindustrie im Weltgewerkschaftsbund mit Sitz in Helsinki, in Finnland, war ich von 1960 bis Oktober 1990. Im Oktober wurde ich mit der Vereinigung Mitglied der Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden. Bau-Steine-Erden gehörte nicht zur Internationale in Helsinki, sondern zur Bau-Internationale mit Sitz in Genf, dem internationalen Bund der Bau- und Holzarbeiter. Damit war auch diese Arbeit zu Ende, die mir aber viel gegeben hat. Auch geholfen hat, Kompromisse zu finden,

Dinge realer zu sehen, wie man sie sieht, wenn man immer nur im Land tätig ist und erst recht unter den Bedingungen in der DDR. Das war mein Werdegang in Bezug auf die 44 Jahre hauptamtlich, hauptberuflich in der Industriegewerkschaft Bau-Holz.

Noch einmal kurz zurück. Du hast gesagt, es gab eine falsche Einschätzung zum 17. Juni. Das ist interessant. Da gab es sicherlich auch in der IG Bau-Holz Diskussionen. Wie waren da die unterschiedlichen Sichtweisen? Wie kommst du zur Formulierung eine falsche Einschätzung? War das eine richtige Einschätzung, die nur falsch gesehen worden ist?

Falsche Einschätzung zum 17. Juni ist der Vorwurf, ja das Urteil der Parteiführung der SED und Bundesvorstand des FDGB zum Verhalten der Mitglieder des Sekretariats des Zentralvorstandes der IG Bau-Holz. Der Hauptvorwurf war, dass wir „die Ursachen des 17. Juni, die Streiks, die faschistischen Provokationen nur als vornehmlich ökonomische Streiks gesehen haben, dem man mit ökonomischen Verbesserungen den Boden entziehen müsste“.

Ja im Ergebnis der anhaltenden Diskussionen, schon lange vor dem 17. Juni über mangelhafte Bauvorbereitung, die Normerhöhungen, die zunehmenden Materialschwierigkeiten und die damit verbundenen Lohneinbußen sahen wir es für erforderlich öffentliche Forderungen zu erheben. So zum Lohn, zu den Arbeitsbedingungen und sozialen Einrichtungen auf den Baustellen. All die Forderungen öffentlich zu machen war für die Parteiführung und dem Bundesvorstand des FDGB Grund genug um nachzuweisen „welch außerordentlich niedriges Staatsbewusstsein die Mitglieder des Sekretariats des Zentralvorstandes der Bau-Holz haben, weil die Forderungen geeignet sind die Bauarbeiter gegen Staat und Regierung zu bringen“.

Die Hauptvorwürfe machte man dem Vorsitzenden. Man warf ihm Sozialdemokratismus, sozialdemokratisches Denken vor, weil er vor 1933 und während der Zeit des Faschismus Sozialdemokrat war, und dass er dieses sozialdemokratische Denken in die Leitungen der Industriegewerkschaft Bau hineingetragen hat. Es gab eine Untersuchungskommission, gebildet beim Bundesvorstand des FDGB unter Leitung von Rudolf Kirchner, die Gespräche mit jedem einzelnen führten. Sie gaben ein Urteil über jeden einzelnen ab, inwieweit er in seiner Erkenntnis weitergekommen ist.

Auf Vorschlag der Untersuchungskommission des FDGB hat der Zentralvorstand im Oktober 1953 das Sekretariat in seiner Gesamtheit abberufen und die Mitglieder ihrer Funktion enthoben. Damals hatte Walter Ulbricht den Ausspruch auf der Zentralvorstandssitzung zum Besten gegeben: „Wir werden euch schon noch lehren was Gewerkschaftsarbeit ist“.

Beachtenswert war dabei, dass ich als stellvertretender Vorsitzender den Hut mit auf hatte, zusammen mit dem Berliner Vorsitzenden Gustav Rebetzky, die Gewerkschaftsarbeit auf der Stalinallee zu koordinieren. Es hatte noch nie eine Baustelle in der Größenordnung gegeben, mit der Zersplitterung, mit unterschiedlichen Belegschaften aus verschiedenen Regionen. Deshalb haben wir auch das Kulturhaus der Bauarbeiter für nicht ganz eine Million Mark hinter dem ehemaligen Stalindenkmal errichtet. Wir brauchten Raum, um überhaupt Versammlungen und Schulungen, bis hin zur Umschulung durchführen zu können.

Das war jetzt noch vor dem 17. Juni?

Das war vor dem 17.Juni. Es war schwierig, überhaupt als Gewerkschaft Fuß zu fassen, gewerkschaftlich einen gewissen Zusammenhalt zu erreichen. Und natürlich ging es in den Gesprächen, Versammlungen und beruflichen Schulungen um die Arbeitsbedingungen und sozialen Fragen und nicht die Ideologie, um den Klassenfeind.

Du hast ein paar Dinge aufgezählt, große Baustellen, viele einzelne Betriebe, wie haben Betriebsgewerkschaftsleitung und Gewerkschafter interagiert oder wie sind sie in Kommunikation getreten? Oder gab es da gar keine Kommunikation? Es muss doch sicherlich auch BGL`en gegeben haben.

Anfang der fünfziger Jahre gab es noch kein koordinierendes Gewerkschaftsgremium. Die notwendigen Abstimmungen durch den jeweiligen Kreis- und Bezirksvorstand der IG Bau-Holz. Die Betriebe hatten ihre eigene gewerkschaftliche Struktur, ich meine eine eigene BGL in dem Betrieb zu Hause. Und auf der Baustelle ihre AGL, Abteilungsgewerkschaftsleitung. Oder manche kleinerer Betriebe nur ihren Vertrauensmann.

Wir kannten damals nicht das System, was wir später für die Großbaustellen hatten, eine Gesamtgewerkschaftsleitung zu bilden. Später ist es dann, wo wir viele Industriegroßbaustellen hatten, der Fall gewesen. Wir mussten einen Weg finden, um das zu koordinieren. Zum Beispiel im Sinne eines Gewerkschaftsrates oder Gewerkschaftskomitees. Bei ganz großen Industrieobjekten wie Schwedt und Schwarze Pumpe wurden FDGB Großbaustellenleitungen gewählt. In ihnen waren Gewerkschafter aus den Betrieben oder Industriezweigen und Beschäftigungsgruppen, die auf der Großbaustelle tätig waren.

Ich habe noch ein paar Fragen zum Thema Einzelgewerkschaft und FDGB. Du hast geschildert, dass ihr zuerst mit IG Bau gestartet seid. Dann gab es ja eine stärkere Integration in den FDGB?

Über diesen Prozess könnte man lange reden, von 1945 angefangen bis zum Ende. Es ist differenziert. Von 1946 bis 1949 hat es sich etwas anders verhalten. In den politischen Grundfragen gab es generell keinen Spielraum. Wir hatten aber in der Branchenarbeit, der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit, vom Umfang her reichlich Arbeit. Wir konnten sie auch selbstständig führen. Ich denke an die Bedingungen am Arbeitsplatz, Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz und so weiter. Wir kommen noch darauf. Aber das Verhältnis zwischen dem FDGB und den IGs vollzog sich unter strengen Regeln und Strukturen, die im Laufe der Jahre den Charakter hatten, dass die Industriegewerkschaft mehr zur Fachabteilung der Organe des FDGB wurden.

Wenn ich sage, dass es in politischen Fragen keinen Spielraum gab, dann ging es einzig und allein um die Frage der führenden Rolle der Partei. Zu der bekannte sich der FDBG auf dem dritten FDGB-Kongress offiziell und nahm das in die Satzung auf. Das war vorher nicht so gegeben. Aufgabe des FDGB war es, diese ideologische Marschrichtung unter der Rubrik führende Rolle der Partei über die IGs in die Betriebe hineinzubringen. Das haben nicht die Organe des FDGB gemacht, sondern in dem Fall die Organe der IG, was das Hineinbringen in die Betriebe anbetraf. Es ist schwer zu sagen, ob das ein großer Unterschied gewesen ist zwischen 1946 und 1949 und dann nach dem dritten FDGB-Kongress mit diesem klaren Bekenntnis. Von vornherein hatten die FDGB-Organe den Hut auf. Ich meine nicht nur der Bundesvorstand, sondern auch die Landesvorstände. Aber ihre Art des Umgangs mit den Industriegewerkschaften nahm in Richtung des Reglementierens mehr zu. Dazu kam, dass an den Sekretariatssitzungen des Zentralvorstandes ein Kollege vom Bundesvorstand des FDGB und ein Genosse vom Zentralkomitee der SED teilnahmen. Angeblich, um uns zu beraten, aber um ihre Berichte zu machen und dabei wissen zu lassen, ob die Linie eingehalten wird oder nicht.

Aber der Spielraum in die Betriebe hinein war trotzdem groß. In dem Jubiläumsband der IG Bau-Steine-Erden 125 Jahre Baugewerkschaften sind 60 Seiten mit Bildern der Tätigkeit der IG Bau-Holz in der DDR. Da wurde auch eingeschätzt, dass es in der DDR in den Betrieben oft mehr Mitbestimmung gegeben hat als in der alten BRD. Die Hervorhebung, was in den Betrieben mit und für die Kollegen geleistet wurde, die Zahlen und Probleme überzeugen. Viele Funktionäre sagten, sie hätten sich nicht vorstellen können, was wir alles im Detail geleistet haben. Soviel zu dieser Frage.

Noch ein kurzer Rückblick auf euren ersten Kongress im Juni 1946 in Halle. Die Frage der Frauen auf dem Bau hattest du kurz gestreift. Wie war die Diskussion damals?

Das war ganz toll. Die eine Seite, dazu gehörten die Berliner in der Gesamtheit, wir hatten ja für Berlin einen Gesamtvorstand, die waren grundsätzlich dagegen, Frauen auf den Baustellen zu beschäftigen. Und dazu noch eine ganze Reihe aus den anderen Ländern. Die andere Seite, geführt von den Sachsen, denn Franz Jahn war, bevor er Zentralvorsitzender wurde, Landesvorsitzender in Sachsen, die Sachsen waren dafür.

Es ist dann in der Mehrheit so entschieden worden, dass die Frage Frauen auf dem Bau unterstützt werden soll, der Weg für sie geöffnet werden soll. Aber es wurde festgelegt, dass eine Regelung in gesetzlicher Form notwendig ist, für welche Tätigkeiten es vertretbar ist und für welche nicht. Ich hatte die jetzt mal wieder in der Hand. Aus dem Jahr 1946/47 bis zum Ende der DDR waren ja immerhin 52.000 Frauen im Bauwesen tätig und nicht wenige auch in Berufen, die man früher nicht für möglich hielt.

Auch im handwerklichen Bereich?

Ja

Ich würde noch mal so kurz darüber sprechen wollen, wie die Diskussionen in den Betrieben vor der Wende waren. Was gab es Mitte der 80er-Jahre bis zur Wende für Diskussionen? Können wir die ganze Umbruchsituation einmal kurz beleuchten? Wie waren so die Diskussionen in den Betrieb, in der Gewerkschaft, BGL, FDGB Bau-Holz?

Die Hauptrolle spielten die Gegebenheiten im Arbeitsablauf, die Sorgen bereiteten, und ihre Auswirkungen durch Unterbrechung oder durch Ausfälle. Da war die Frage der immer schwierigeren Lage im Materialbedarf. Der Bauboom in den 80er-Jahren führt dazu, dass immer mehr Material gebraucht wurde. Er verlangte eine bessere Technik. Die war in der Bauindustrie zu veraltet. Der größte Teil der Technik, die wir selbst in der DDR produzierten, wurde exportiert, um harte Devisen hereinzukriegen und nicht im Land verteilt.

Diese Schwierigkeiten standen immer im Mittelpunkt der Diskussion. Sie führten auch zu kleineren Arbeitsniederlegungen von Brigaden auf der Baustelle, aber nicht ganzer Betriebe. Es gab die monatliche Statistik über die Arbeitsunterbrechungen in den Industriezweigen. Das Bauwesen stand immer an der Spitze. Die Statistik wurde auch dem Bundesvorstand des FDGB vorgelegt und dort diskutiert. Was die letzten zwei Jahre vor der Wende anbetrifft, da wurde der Druck von unten immer größer und stärker. So wie es damals am 17.Juni war. Vor allem zum Arbeitsablauf und den zunehmenden Versorgungsproblemen. Dazu umfassender die politischen Forderungen, wie Reisefreiheit, Ost-Westverkehr, Besuchsmöglichkeiten.

Die Machtfragen spielten eine andere Rolle wie bisher, entsprechend der Losung „Wir sind das Volk“. In dieser Deutlichkeit, war es stärker als am 17. Juni. Es war zu merken, dass es bei der wirtschaftlichen Lage nicht einfach war, aus der Situation herauszukommen. Man spürte, dass die Führungsleute immer hilfloser wurden. Man war selbst hilfloser geworden. Dass es unter diesen Bedingungen uns als IG Bau-Holz gelungen ist, etwas eiliger als manche andere zu den Entscheidungen zu kommen, dass wir etwas tun müssen und das öffentlichkeitswirksam machen in Bezug auf unsere politische Haltung, unser soziales Verhalten, unsere Mitbestimmung.

Fakt war, wenn du ein bisschen mehr darauf gehört hast, was unten los war, konntest du an den Fingern abzählen, dass es in Richtung mehr Zusammenwachsen, mehr Gebrauchen des reichen Westkapitals geht. Ohne das kommen wir nicht über die Runden. Auch im Sekretariat der IG Bau-Holz, unter uns gab es die Erkenntnis, dass wir die Hilfe und die Unterstützung des Westens brauchen. Wir sind mit der IG Bau-Steine- Erden schnell ins Gespräch gekommen, zumal wir uns kannten und das Vertrauen gegeben war. Das hat uns sehr geholfen.

Ihr hattet schon vor 1989 Kontakte zur Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden (BSE) gehabt?

Ja. Natürlich, es spielte auch eine Rolle, dass ich die Erfahrungen international hatte. Aber darauf kommen wir noch.

Im Projekt mit der Hans-Böckler-Stiftung ist von vielen anderen Gewerkschaften gesagt worden, der DGB, die Westgewerkschaften, von der Wende überrascht waren. Wie war dein Eindruck? Du sagst, ihr habt Kontakte gehabt zu den Westgewerkschaften. Aber da ist noch nicht über Wandel oder eine Wende gesprochen worden? Wann wurde das deutlich, dass man da irgendwie zusammenkommen muss, fusionieren, zusammenarbeiten oder wie auch immer?

Natürlich war ich auch von der Wende, vor allem dem Wendetempo überrascht. Wurde doch darüber vorher nie gesprochen. Tatsache ist aber, dass wir im Ergebnis der langjährigen persönlichen Kontakte, dem verständnisvollem miteinander in der Wendezeit, schnell zusammenfanden und schon von Dezember an gemeinsam verhandelt haben. Unsere Kontakte mit der IG Bau-Steine-Erden vollzogen sich in der Hauptsache über die Arbeitssitzungen in Genf bei der internationalen Arbeitsorganisation. Ich konnte als Präsident der Internationale der Bau- und Holzarbeitergewerkschaften im WGB als beratendes Mitglied daran teilnehmen. Im Ausschuss für das Bauwesen und öffentliche Bauten und im Ausschuss für die Landwirtschaft und Holzindustrie saßen die Spitzenvertreter beider Gewerkschaften der BRD.

Die Sitzungen waren alle drei Jahre bei Bau, bei Landwirtschaft und Holz in längeren Abständen. Sie gingen immer über 14 Tage. Ein Zeitraum, wo man genügend Stunden auch intern bei einem Gläschen zusammen verbringen konnte und sich näher kam. Zum Beispiel ab 1964 enger mit Georg Leber. Die Sitzungen bei der ILO sind dreigliedrig Regierungsvertreter – Unternehmer -Gewerkschaften (Arbeitnehmer).

Georg Leber wurde zum Präsidenten der Gewerkschaftsgruppe vorgeschlagen. Als Vizepräsidentin die damalige stellvertretende Vorsitzende der sowjetischen Gewerkschaft, Lydia Tschuwpilo, eine tolle Frau, Ich war der Meinung, da können sie nicht dagegen sein, denn das ist das erste Mal, dass in diesem Arbeitsausschuss eine Frau so in Erscheinung tritt. Wir stimmten für Georg Leber, und brachten unsere Kandidatin ins Spiel.

Nach der Wende hat sich Georg Leber erkundigt, ob sie denn noch lebt. Er hatte gute Erinnerung an sie. Ich wollte damit einmal zeigen, wie schwierig es war, zu einer Einigung zu kommen. Es ging nur durch Kompromisse. Das war die Grundbedingung für das vertrauliche Zusammenarbeiten zu den Sachfragen, um die es dort ging, ob Tarifregelungen, Berufsausbildung, Arbeit, Arbeitsschutz und Wanderarbeiter. Es gab immer einen Stamm, die 14 Tage fleißig gearbeitet haben. Die anderen, vor allen Dingen die Amerikaner, hatten ihre Frauen dabei und waren immer unterwegs.

Da hat sich nicht viel geändert.

Und da die Deutschen zu den fleißigen gehörten und sich auf diese Weise immer näherkamen, war das ein Vorteil für die Zeit vor und nach der Wende. Mein erster Kontakt war mit Jakob Knöß, dem 1949 gewählten Vorsitzenden, der schon vor 1933 im Bundesvorstand des Bauarbeiterverbandes war. Es war im Juni 1947 auf der Interzonenkonferenz in Ulm, jede Zone hatte sechs Vertreter. Ich habe dann Jakob Knöß im Oktober 1953 auf dem Hamburger Gewerkschaftstag wieder getroffen. Er ist 1956 gestorben und Georg Leber wurde Vorsitzender. Bis zu Robert Feiger, dem heutigen Vorsitzenden habe ich mit allen sieben Vorsitzenden zusammengearbeitet. Entweder in Genf oder wo wir uns international zu Kongressen, wie in Finnland, Italien und Dänemark und bei dem und dem getroffen haben.

Mit der Gewerkschaft Holz und Kunststoff gab es schon seit Gerhard Vater Anfang der 60er enge Verbindung offizieller Art im Delegationsaustausch. Mit Bau vollzog sich diese Öffentlichkeit dann 1986. Konrad Karl war mit Kollegen der Berufsgenossenschaften bei uns, um vor allem die Arbeit unserer zentralen Bauarbeiter Poliklinik kennenzulernen. Doktor Berger von der Berufsgenossenschaft war dabei. Das führte dann dazu, dass die IG BSE uns zum Gewerkschaftstag in Nürnberg 1988 eingeladen haben.

Vor 1986 gab es keine Delegation?

Vorher gab es da keine offizielle Delegation von IG Bau-Steine-Erden, im Gegensatz zur Gewerkschaft Holz und Kunststoff.

Habt ihr euch mit der Gewerkschaft Holz und Kunststoff jährlich getroffen?

Regelmäßig, nicht jährlich. Alle zwei, drei Jahre waren wir im Austausch miteinander. Und auch in den Arbeitsausschüssen in Genf.

Jetzt kommen wir zur Wendezeit.

Willst du dass andere überspringen?

Habe ich etwas vergessen? Gab es noch Besonderheiten in der Bauwirtschaft? Da hast du gesagt, dass sehr viel nach Leistung bezahlt wurde.

Die Besonderheit in der Bauwirtschaft war, außer den Zuschlägen, die Feierabend Brigaden Arbeit. Das war für die Betroffenen sehr spürbar und auch für die vielen Dinge, die sie für die Datschenbesitzer, die Eigenheimbesitzer, gemacht haben. Dann gab es noch einige Regelungen, über die sich auch unsere internationalen Gäste immer gewundert haben und die für sie interessant waren. Das waren die Polikliniken der Bauarbeiter. Wir hatten eine Gesundheitssäule, die auch dem Minister für Gesundheitswesen nicht schmeckte. Er konnte aber nicht dagegen anrennen.

Wir hatten in neun Bezirken eigene Polikliniken und die zentrale Poliklinik in Berlin mit allen medizinischen Richtungen. Diese Polikliniken hatten Außenstellen in den Kombinaten und Betrieben. Was war der Vorteil? Es wurden die typischen gesundheitlichen Probleme in unseren Branchen genauer untersucht. Es wurde dort wissenschaftlich gearbeitet, zum Beispiel über Hautkrebs.

Das war die eine Säule. Die andere Säule waren die über 200 Arbeitsschutzinspekteure der IG Bau-Holz. Sie waren in den Kombinaten und Betrieben im Einsatz und hatten Verbindung mit den Arbeitsschutzleuten auf den Baustellen. Leider war die Zahl der Unfälle größer als bei anderen Gewerkschaften. Das hing mit der Arbeitssituation und deren Auswirkungen zusammen, die sehr differenziert waren in allen Industriezweigen.

Dann hatten wir die Säulen der Versorgung. Wir hatten 52 Konsum, Bauversorgungsbetriebe. Nach der Wende wunderten sich die Westdeutschen, was das gewesen war. Wir haben mit diesen 52 Konsum Bauarbeiter-Versorgungsbetrieben über 250.000 Bauarbeiter versorgt. Das ist fast die Hälfte der im Baugewerbe Tätigen. Die Baustoffkombinate, hatten eigene Betriebsküchen. Der Berliner Konsum Bauarbeiterversorgungsbetrieb hatte 2.000 Beschäftigte. Das waren nicht nur kleine Küchen, kleine Läden. Wir haben in Berlin 35.000 Bauarbeiter auf den Baustellen mit Frühstück, warmer Versorgung und allem Notwendigen versorgt.

Es war wie eine mobile Kantine?

Unsere internationalen Gäste waren sehr interessiert daran, wie das organisiert wurde. Ein anderes Thema war die Gleichstellung der Bauindustrie mit anderen Industriezweigen, wie Kohle, Chemie, Metall, Stahl. Es war ein großer Unterschied in Bezug auf die Versorgung, Arbeits- und Lebensbedingungen und Lohn. Wir sind im Industriebau tariflich vom ehemals 17. Platz auf den 3. gekommen. Wir konnten anhand der wirtschaftlichen und politischen Rolle der Bauindustrie mit den Wohnungsprogrammen in den 70er und 80er Jahren diesen Schritt nach vorne machen. Es war ein Schritt, den wir schon lange vorher gerne erreicht hätten. Es wurde nicht generell für die Bauwirtschaft geschafft, die anderen sind auch verbessert worden.

Kannst du noch etwas zur Finanzierung sagen? Die Versorgung, die Polikliniken, der Arbeitsschutz, Arbeitsschutzinspektoren, es kostete alles Geld. Wie wurde das finanziert? Das kann nicht alles aus Gewerkschaftsbeiträgen finanziert werden.

Ein Teil wurde aus den Sozialfonds der Betriebe und Kombinate finanziert, ein großer Teil durch staatliche Zuschüsse. Das Ministerium für Bauwesen bekam diese Mittel aus der Staatskasse, um sie über die Kombinate und Betriebe nach unten umzusetzen und es zu ermöglichen. Die BGL Vorsitzenden wurden aus den Mitteln der Gewerkschaftskasse bezahlt. Personalmäßig und verwaltungsmäßig erfolgte das in den Kreisvorständen, bei den Finanzabteilungen des FDGB. Siebzig Prozent von unseren Beiträgen blieben im Betrieb.

Kannst du noch etwas zu den Ferienwerken sagen? Hatte die Baugewerkschaft eigene Ferienheime oder lief das alles über den FDGB?

70 Prozent der Ferienheime waren im Besitz des FDGB. Dass sie erhalten wurden, modernisiert wurden, sehr preiswert waren, hängt mit den staatlichen Mitteln zusammen, die dafür gegeben wurden. Der andere Teil sind die Ferienheime der Betriebe und Kombinate. Das war sehr unterschiedlich in der Größenordnung, der Zahl und der Qualität. Nehmen wir mal das Straßen- und Tiefbaukombinat Erfurt mit 3000 Beschäftigten. Sie hatten eine Ferienanlage mit 142 Betten und zehn Finnenhütten und Seminarräume und Sporträume. Sie hatten im Thüringer Wald ein großes Ferienheim, was heute Gaststätte und Hotel ist.

Die im Laufe der 90er-Jahre von westlicher Seite kamen, interessierte sich sehr für diese gesamten Ferienheime, weil sie für sie lukrativ waren. Nicht nur zentral die 500 Großen, die der FDGB hatte, sondern auch was die Betriebe hatten. Die Verteilung lief so, die zentral unterstellten Baukombinate, die bekamen von uns die Plätze, wir bekamen sie vom Bund – FDGB. Die bezirklichen Kombinate und die Kreiskombinate, Kreisbaubetriebe, bekamen von den örtlichen Leitungen des FDGB die Zahl der Ferienplätze vorgegeben.

Eigene Ferienheime hatten wir nur in den ersten Jahren. Das wurde dann zentralisiert, so wie wir auch eine eigene Sportvereinigung hatten. Die wurde Anfang 1950 gegründet. Unser Logo war blau-rot. Rot sind die Ziegel, damals wurde alles mit Ziegeln gebaut, noch nicht mit Fertigteilen oder anderen Elementen. Blau war der Himmel, weil die Bauarbeiter immer unter freiem Himmel sind. So wurde die Farbe entschieden. Der Name war „Aufbau“. Es war eine schöne Zeit bis 1956, dann wurde das zentralisiert im Sportbund.

Aber Betriebssportgemeinschaften gab es ja trotzdem noch ziemlich lange?

Die blieben, aber sie wurden anders unterstellt. Der Begriff Aufbau verschwand dann.

Jetzt machen wir einen Sprung zu den Wendezeiten. Über die Stimmung in den Betrieben hattest du schon etwas gesagt. Wie war das innerhalb des FDGB, als man gemerkt hat, dass es nicht mehr weitergeht? Wie war das in der Bau-Holz? Was gab es 1989 für Diskussionen? Wir haben es aus der GLNF gehört, gab es diese Arbeitssekretariate noch? Wie lief das ab Ende der 1988er, Anfang der 1989er Jahre bis hin zu 1991, 1992? Es gab ja sicherlich bei euch in der Bau-Holz, im FDGB Diskussionen, wie das jetzt weiter gestaltet werden sollte. Du hattest gesagt, in den Betrieben hat man das mittlerweile sehr stark politisch diskutiert. Aber es hat auch eine Reflexion, eine Diskussion sicherlich im Zentralvorstand gehabt, Bau- Holz, oder im FDGB?

Wenn ich jetzt darüber rede, klingt das vielleicht einfach, aber es war alles andere als einfach. Angefangen im eigenen Kopf, in der eigenen Vorstellung und dann sich auswirkend auch im eigenen Handeln. Aufgrund des immer stärker werdenden Druckes von unten, hat man sich überlegt, wie man Vertrauen gewinnt. Das Vertrauen war generell verloren gegangen. Man könnte fragen, warum der Vertrauensverlust so unterschiedlich war. Vonseiten der Gewerkschaft betraf es in erster Linie die FDGB-Vorstände, gegen die sich die Kollegen wandten, über die sie verärgert waren. Weniger die IG-Funktionäre.

Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass die Machtfrage, führende Rolle der Arbeiterklasse in erster Linie durch die FDGB-Organe weitergegeben wurde, mithilfe der IGs. Aber die Kollegen spürten die Branchenarbeit, die die FDGB-Organe nicht leisten konnten, dafür waren sie nicht gebildet. Wir haben im ganzen Vorstand überlegt und waren der Meinung, dass wir jetzt wissen lassen müssen, was haben wir falsch gemacht oder mit dazu beigetragen, dass es falsch gemacht worden ist und wo wir hinwollen. So entstand die Stellungnahme des Zentralvorstandes. Die wir Anfang November 1989 veröffentlicht haben.

Auch wieder eine Besonderheit, wir hatten nicht nur ein Mitteilungsblatt, wir hatten eine eigene Zeitung. Die eigene Zeitung war direkt im Zeitungsformat, in den 60er Jahren von der Spitze bestätigt worden. Weil die Bauarbeiter, die Mitglieder unserer Gewerkschaft so zersplittert auf den Baustellen tätig waren. „Der Bau“, die Zeitung der IG erschien zu Anfang wöchentlich. Dann wurde das Papier immer knapper, dann alle 14 Tage. Aber wir hatten sie noch und konnten sofort veröffentlichen.

Und wir hatten Flugblätter. In einer Stellungnahme politischerseits, konnte man nicht alles im Detail unterbringen, auf die Branchenarbeit bezogen, was wir wollen. Deshalb gab es als Zweites das Aktionsprogramm. Ein Aktionsprogramm, welche Aktionen wollen wir zu welchen Problemen, zum Lohn, der Tarifarbeit und so weiter beginnen, wo soll es hingehen? Das dritte war, dass wir wieder eine Satzung haben mussten. Wenn wir eigenständig sein wollen, wenn wir die Finanzhoheit an Land ziehen wollen vom FDGB weg, dann brauchen wir eine Satzung. Das diskutierten wir im Zentralvorstand, im engeren Kreis. Ich hatte die ersten beiden Satzungen aus dem Jahr 1946 und 1947 noch Zuhause und habe die geholt.

Wir hatten nach 1950 keine Satzungen mehr. Es gab nur die zwei. Aufgrund der neuen Linie gab es ab 1950 keine Satzung. Eine Organisation ohne Satzung ist wie eine Katze ohne Schwanz. Man freute sich, wenn man auf einmal die Eigenständigkeit klarstellen konnte. Eine eigene Satzung einer Industriegewerkschaft, ohne das Parteibekenntnis und ohne Unterordnung. Wir hatten die Aufgaben aufgeteilt. Ich war für die Satzung zuständig und der Stellvertreter für das Aktionsprogramm. Wir haben Arbeitsgruppen gebildet, an denen auch Kollegen von unten teilnahmen.

Wir haben wie in einer Tarifkommission gearbeitet, um den neuen Weg zu formulieren und an die Mitglieder heranzubringen, sie zu informieren. Das war die Grundlage für die Zentraldelegiertenkonferenz im Februar 1990. Auf dieser Konferenz wurden alle Dinge beschlossen, weil sie vorher nur im Zentralvorstand beschlossen werden konnten. Der Zentralvorstand bestand aus 45 Mitgliedern und 15 Kandidaten. Aber es war nicht einfach, die Überlegungen, neuen Gedanken, das Wollen, an die Mitglieder heranzubringen.

Die Zeitung hatte nicht so eine Auflage wie heute der Grundstein/Der Säemann den jeder bekommt. Es blieb nichts anderes übrig, wir mussten nach Frankfurt und dort um Hilfe bitten. Wir brauchten die Technik für die Vervielfältigung und das Papier. Das war kein Problem, sie haben es uns gegeben. Mit ihren Geräten uns unterstützt und es uns geliefert. Wir brauchten alles für 900.000 Mitglieder. Wir haben uns darüber verständigt, was wir gemeinsam machen wollen, Material, Hilfe in den einfachsten Dingen, die aber so wichtig waren, um an die Mitglieder heranzukommen.

Das war jetzt im Februar 1990?

Das war November, Dezember 1989. Die Hilfe war äußerst wertvoll. Ein Historiker wird das gar nicht so ernst nehmen. Ein Problem war, dass wir seit Ende der 1940er nicht mehr im Detail mit Finanzen in Bezug auf die Verwaltung der Mitgliedsbeiträge zu tun hatten. Es ist leicht gesagt und formuliert, dass man zur Finanzhoheit kommen will. Sie muss organisiert werden. Das war der erste große Streitpunkt mit dem FDGB. Der wehrte sich mit Händen und Füßen dagegen, die Finanzhoheit abzugeben. Wir veröffentlichten im November einen Artikel in der Tribüne, über die Vorstellung zur Finanzhoheit. Man hielt uns für Verräter.

Das blieb erhalten in der Begründung, wir würden den FDGB zerschlagen. Es gab einen Briefwechsel, über die Auseinandersetzung und die Unmöglichkeit einer solchen Behauptung. Es musste jetzt überhaupt erst einmal in Bezug auf die Haltung im FDGB zu dieser Forderung der Finanzhoheit, ein Kompromiss gefunden werden. Wir fangen die Sachen an, dabei hat man noch gar nicht erreicht, dass beim FDGB der Gedanke gereift wäre, mitzuhelfen. Wir fangen erst einmal an, der FDGB wird ja sehen, wie schwer es ist. An Hilfe vom FDGB war überhaupt nicht zu denken.

Jetzt war Wilfried Adam von der Bau-Steine-Erden gefordert, weil wir ein paar Leute brauchten, um uns zu helfen, wie wir die Finanziererei zustande bringen. Es war ja nicht nur der Bundesvorstand des FDGB, sondern auch die Kreiskassen des FDGB und die Landeskassen die Schwierigkeiten machten. Es war ein kompliziertes Aufgabengebiet. Es gelang nur, weil die BGL-Vorsitzenden, Kreisvorsitzenden, Bezirksvorsitzenden und die Vorstände, unser Vorhaben mit durchgezogen haben. Das Geld landete nicht mehr beim FDGB, sondern bei unseren Leitungen. Diesen Prozess durchzusetzen, war schwierig.

Gab es so etwas wie Aufbruchsstimmung in den Kreisen und Betrieben?

Natürlich. Wer das Geld in der Hand hat, hat das letzte Wort. Das ist so. Deshalb wurde es ja zentralisiert im FDGB und nicht in den IGs. Es ist nur mit Hilfe und Dank des Verhaltens unserer Kollegen an der Basis gelungen zu verändern. Es würde zu lange dauern, wenn ich weiter ins Detail gehe. Ich wollte nur an ein paar Dingen deutlich machen, wie schwierig es war und wie weit es ins Detail ging, zu einer schwierigen Zeit darüber zu entscheiden, das zu veröffentlichen, das schrittweise durchzusetzen. Links und rechts und rundherum lagen alle im Streit. Jeder wollte sein Leben als Organisation retten. Genauso die Parteien und die Regierung.

Das ist ein guter Übergang zur nächsten Frage. Die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben hatten andere Probleme. Haben die vermutet, dass Arbeitsplätze kritisch werden, wenn die Betriebe umstrukturiert werden und dass nicht jeder Arbeitsplatz erhalten wird, wenn man im Kapitalismus landet? Die Kollegen hatten andere Probleme als den Gewerkschaftsbeitrag. Wie war das mit Umstrukturierung von Betrieben, Treuhandanstalt?

Dieser Prozess der Umstrukturierung ist ja erst ab März 1990 vor sich gegangen. Bis dahin hatte man ja noch feste wirtschaftliche Strukturen von oben nach unten. Die Koordinierung und Führung vom Ministerium über die Bezirksbauämter, Kreisbauämter war noch halbwegs geordnet in einer Hand. Wir kamen mit unseren gewerkschaftlichen neuen Vorschlägen zu dieser Zeit noch an die Kollegen heran, sie waren ja noch alle beschäftigt. Zu spüren war, dass erwartungsvolle hoffen auf die „harte“ Währung, die angekündigten blühenden Landschaften und die schnelle Einheit.

Entsprechend dem Neuen Ruf: „Wir sind ein Volk“! Auf der Zentraldelegiertenkonferenz am 10. Februar hatten wir voll mit den Dingen zu tun, die ich eben gesagt habe. Da war noch nicht daran zu denken, Sozialpläne zu erarbeiten, Umschulungslehrgänge zu organisieren, Streikarbeit zu leisten. Das stand erst mal nur auf dem Aktionsplan, war aber noch nicht in Aktion. Jede Instanz war mit sich selbst beschäftigt und versuchte, in Bezug auf seine Tätigkeit und seine Person zurechtzukommen und der neuen Situation gerecht zu werden. Deshalb muss man den Unterschied in den Zeitphasen sehen.

Jetzt fangen wir mit Strukturwandel in der Bauwirtschaft an. Wir waren jetzt beim Februar 1990. Dann zeichnete sich relativ schnell ab, dass zum Vereinigungsprozess kommt. Die Treuhand gab es damals noch nicht. Wie war der Übergang der einzelnen Betriebe? Kommen wir zur Situation der Bauwirtschaft nach dem Februar 1990, zum Umstrukturierungsprozess. Die Bauwirtschaft in der DDR war ja einmal in den Produktionsgenossenschaften Handwerk organisiert und zum anderen in der Bauindustrie. Wie war jetzt der Strukturwandel und wie hat die Gewerkschaft Bau-Holz das begleitet?

Da müssen wir erst einmal ein bisschen Ordnung hineinbringen, was die Struktur anbetrifft. Es gab etwa 30 zentrale Kombinate für den Industriebau. Da waren Kombinate dabei wie Autobahnbau, der ganze Autobahnbau der DDR in einer Hand, in einem Kombinat. Ein Kombinat für Kohle und Energie, die ganzen Bauten der Kohle in der Lausitz und die großen Energiebauten und das BMK Bau- und Montagekombinat Chemie in Halle. Es gab diese spezifischen Kombinate.

Dann ein Nord-, Ost- und Süd-Bau- und Montagekombinat für die Region für die Industriebauten. Diese beiden Säulen, spezifische und territoriale, regionale Kombinate. Dann gab es die zentralen Kombinate der Baumaterialindustrie für Zement, Natursteine und so weiter. Insgesamt waren da an die 450.000 Menschen beschäftigt. Die zentralen Bau- und Baustoffkombinate waren dem Ministerium unterstellt. In den 15 Bezirken gab es territoriale Kombinate für Wohnungsbau, Straßen- und Tiefbau, Landbau und die örtlichen Industriebaubetriebe. Die waren dem Bezirksbauamt unterstellt. Die waren unterschiedlicher Größe. Straßen- und Tiefbau Erfurt über 3.000, Wohnungsbaukombinat Berlin 5.000, es waren große Betriebe.

Zu diesen Betrieben gehörten auch die Architekten, die Planung, Projektierungsbüros, Technik. Das waren alles einzelne Betriebe in den Kombinaten, aber unter einer Kombinatsführung. Für die Wohnungsfrage als Ganzes, hatten die drei Kombinate im Bezirk zu tun, das Straßen- und Tiefbaukombinat, die die Arbeit leisteten, die man meistens nicht sieht, wenn die Wohnungen fertig sind. Das Wohnungsbaukombinat mit dem großen Vorfertigungsplattenbereich. Und das Landbaukombinat, die dann die Anlagen gebaut, gestaltet haben.

In jedem Kreis -123- gab es einen Kreisbaubetrieb. Es gab also zentrale Kombinate, die dem Ministerium unterstanden, Bezirkskombinate, diese fünf Bereiche und Kreisbaubetriebe. In den Kreisbaubetrieben haben um die 50.000 gearbeitet. Die Größen waren unterschiedlich, von 100 bis 300 Beschäftigte. Dann gab es noch Produktionsgenossenschaften. Da waren 52.000 Beschäftigte und im privaten Handwerk noch 45.000. Dieser private oder genossenschaftliche Bereich war sehr klein.

Im März 1990 begann die Auflösung der zentralen Kombinate. Das Ministerium hatte nichts mehr zu sagen. Die Betriebe wurden selbstständig. Ich komme in Verbindung mit der Treuhand noch einmal darauf. Das geschah ab dem 1. März unter der Führung der Treuhand, mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern. Die Privatisierung in der zweiten Stufe der Treuhand erfolgte so, dass die Treuhandgesellschaft die Betriebe verhökerte. Ich gebe dann noch ein Beispiel dazu, um verständlich zu machen, was verhökern heißt.

Die Baustruktur der DDR wurde zerschlagen. Es hatte schlimme Auswirkungen auf die Sozialpolitik. Die Auswirkungen auf den Wohnungsbau waren gravierend. Wir haben 1988 110.000 Neubauwohnungen gebaut. 1990 waren es noch 90.000. Wir hatten circa 80.000 für 1990 vorbereitet oder begonnen. 1993 wurden im Osten nur noch 11.500 Wohnungen gebaut. Alleine in diesem Bereich waren die Auswirkungen gewaltig. Von Kindergärten und Schulen möchte ich nicht reden. Die Zerschlagung der Struktur hatte nicht nur für den Arbeitsplatz große Auswirkungen, sondern insgesamt für die Familien.

Die Betriebe wurden verhökert. Was hatte das für Auswirkungen auf die Unternehmen und auf die Belegschaften? Die Treuhand hat die Betriebe übernommen, die Betriebe wurden aufgelöste oder verkauft. Wie viele Beschäftigte blieben in der Bauwirtschaft übrig?

Die Treuhand ist kein einfaches Kapitel. Soweit ich einschätzen kann, hat die Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden, vorher schon die IG Bau-Holz, mit der Treuhand nicht viel zu tun gehabt. So hat das Ganze in der Industriegewerkschaft nicht solch eine Rolle gespielt, wie es bei Metall oder Chemie der Fall war. Man muss sehen, wie das vor sich gegangen ist. Die Treuhand wurde gebildet auf Beschluss der Volkskammer der DDR vom 1. März 1990. Ziel war es, das Volkseigentum zu verwalten, zu sichern und zu schützen. Was bisher in den Händen der Plankommission lag, ging in die Treuhand über. Die Plankommission der DDR verlor ihren Charakter. Das ist die erste Stufe.

Die zweite Stufe ist die Treuhand ab Juni/Juli 1990. Es ergab sich aber schon in der ersten Zeit, dass ein großer Teil Spezialisten aus dem Westen die Treuhand beherrschten. Die Aufgabe der Treuhand kehrte sich um, vom Schutz des Volkseigentums zur vollständigen Privatisierung. Den Begriff Volkseigentum gab es in keinem Bürgerlichen Gesetzbuch, in keinem Handelsgesetzbuch und nicht im Grundgesetz. Den gab es nicht und kann es nicht geben in der Marktwirtschaft unter kapitalistischen Bedingungen.

Die Treuhand wurde Agentur der raschen Privatisierung entsprechend den vorgegebenen Größenordnungen durch die Kohl-Regierung und der Politik, die diese Regierung vertrat. Und de Maizière, der als Ministerpräsident der DDR die Sache in die Hand genommen hat, ging dem politisch gesehen bereitwillig zur Hand. Die Richtung der Treuhand ab 1. März, die war eine gute Absicht. Aber es war einfach zu spät. Es war eine Sturzgeburt. Dann wurde kurz vor der Wahl die Verordnung zur Entflechtung der Kombinate und volkseigenen Betriebe beschlossen. Das war der Versuch, die vor Toresschluss zu retten.

Man ahnte, was kommen würde. In der Verordnung wurde vorgeschlagen, dass sich die Aktiengesellschaften bilden, dass die Betriebe GmbHs werden und sie auf diese Weise umzuwandeln. Das passierte aber zu spät. Aber die Treuhand in der ersten Stufe war eine gute Absicht.

Die staatliche Plankommission war euer Arbeitgeber, mit denen ihr Tarife verhandelt und über Löhne gesprochen habt, und ab März war von einem zum anderen Tag die Treuhand der Arbeitgeber. Seid ihr dann als Gewerkschaft zur GmbH oder zur Treuhand gegangen und habt Tarife verhandelt? Wer war dann euer Sozialpartner nach dem Westverständnis? Kannst du zu diesem Prozess etwas sagen?

Die erste Überlegung mit den GmbHs war, dass die mehr selbstständig agieren können und dass sie zu Kapital von außen, von der BRD, bekommen. Diese Rechnung ging nicht auf. Die Sache wurde noch schwieriger, als Kohl im Februar verkündet hat, dass der Geldumtausch in naher Zukunft stattfindet. Jetzt wurden die Produktionsmittel, Gebäude und was alles vorhanden war, eins zu zwei umgetauscht. Es fehlte Kapital in der Größenordnung, dass sie sich hätten behaupten können. Wie es mit der Treuhand abgelaufen ist, ist bekannt. Trotzdem steht in beiden Bänden über den Gewerkschaftstag in Dresden 1994 nur eine Zeile über die Treuhand, dass die Kommissionen für die Probleme der ostdeutschen Länder sich mit der Treuhand und ihren Auswirkungen beschäftigen werden.

Die IG Metall hat 1991 ein Verbindungsbüro zur Treuhand geschaffen. Dieter Scholz, der später der Zuständige war bis 1996 hat aufgezählt, was die IG Metall alles gemacht hat. Von der IG Bau-Holz und IG Bau-Steine-Erden kenne ich keine Veröffentlichung. Ich weiß nicht, ob du schon etwas gefunden hast? Ich war nicht mehr in Funktion. Alle, die ich frage, können sich nach 33 Jahren nicht mehr erinnern. Die Hauptfrage ist ja, was wir für die Kollegen unter diesen Bedingungen machen konnten? In erster Linie ging es darum, den Arbeitsplatzverlust sozial abzufedern. 12 Prozent der Beschäftigten in der Bauindustrie wurden 1990 arbeitslos.

Es mussten Sozialpläne erarbeitet werden, in denen die Abfindung festgelegt wurde. Umschulungsprogramme mussten aufgelegt werden, ob im eigenen Bereich oder regional bedingt. Es entstanden in den Folgejahren die unterschiedlichsten Gremien, um den Verlust an Lebensqualität sozial abzufangen. Die andere Sache war, sofort mit der Tarifarbeit zu beginnen. Die Frage war, wer unser Partner ist. Wir haben im November 1989 die große Tarifkommission im Zentralvorstand gebildet und das Ministerium hat auch die zuständige Kommission gebildet.

Der Direktor vom Wohnungsbaukombinat Cottbus war der Vorsitzende vonseiten des Ministeriums. Wir haben mit dem Bauministerium bis Februar oder März 1990 zwölf tarifliche Vereinbarungen und Verträge abgeschlossen. Danach hatten sie tariflich nichts mehr zu sagen. In der Zeit von März bis Oktober wurden weitere 44 Tarifvereinbarungen und Verträge mit den Fachgruppenleitern einzelner Branchen im Bauwesen abgeschlossen.

Es hatten sich auf Seiten der Wirtschaft die Fachgruppen gebildet, die zum Teil andere unterschiedlichen Bezeichnungen hatten. Bis zur Vereinigung war es gelungen, für über 33.000 eine Tariferhöhung zu erreichen. Das war im Vergleich zu vorher schon sehr spürbar. Von Ende 1990 bis 1993, waren es weitere acht Tarifverhandlungen für die Mitglieder in den neuen Bundesländern. Für Facharbeiter im Bauhauptgewerbe stiegen die Stundenlöhne von rund 9 D-Mark auf 16 D-Mark. Die Dachdecker erreichten schon 17 bis 19 D-Mark. Mit den Verträgen wurde auch eine Erhöhung der Urlaubstage erreicht.

Das Ziel war eigentlich 30, aber das erfolgte gestaffelt, erst 24, dann 30. Und wir erreichten Wochenarbeitsstunden von 42 auf 40, das Ziel war bis 95 dann 39. Es ging mehr um das momentane Verbessern und zugleich sichtbar machen, wo wir hinwollen. Im Manteltarifvertrag erreichten wir Verbesserungen beim Trennungsgeld, Fahrgeld, der Bauunterkunft und beim Wohngeld. Es war eine immense Arbeit innerhalb kurzer Zeit auf einem Gebiet, was man vorher in dem Umfang so nicht kannte. Man musste erst einmal den Stab der Leute finden, die die Tarifkommission bilden und entsprechende Arbeit in der großen Tarifkommission leisten konnte.

Wir hatten die Unterstützung durch Georg Voss und seinem Team. Er besaß Erfahrung, so dass wir gut vorankamen. Bei dem ganzen Chaos in Bezug auf die wirtschaftliche Umwandlung in den Betrieben war das eine gewerkschaftliche Arbeit, die vielfach nicht gesehen wird, mit ihrer Auswirkung für die Kollegen, für den gesellschaftlichen Zustand. Es tut mir leid, wenn ich in Büchern gar nichts darüber lese, was die Gewerkschaften da ohne praktische Erfahrungen über die Gewerkschaftsarbeit unter kapitalistischen Bedingungen geleistet haben. Man muss es würdigen, was sie in wenigen Monaten vollbracht haben, denn solch umfangreiche Tarifarbeit war Neuland für sie.

Das war fast schon ein Schlusswort.

Was die einzelnen Betriebe anbetrifft, ist das eine Geschichte für sich. Ich habe versucht, eine ganze Reihe Bücher zu bekommen. Es gibt über den Bau so gut wie nichts.

Im Buch „Mein Kombinat“ über das Straßen- und Tiefbaukombinat Erfurt, werden die Geschehnisse in der Wendezeit wiedergegeben.

Wenn man das liest was sie ab März 1990 versucht haben mit den angeblich interessierten Partnerfirmen in Göttingen und in Kassel , zeigt sich welch aufreibender persönlicher Einsatz bis zum Betteln erforderlich war, um für die Beschäftigten den Arbeitsplatz zu sichern.

Die ersten von den Westchefs die gekommen sind, waren interessiert an den gut ausgebildeten Beschäftigten die ein hohes Wissen der Bauabläufe, der Planung, der Projektierung, der Bauleitung auf der Baustelle hatten. Sie waren nicht an den Maschinen interessiert. Die waren zu alt. Sie haben die Kombinatsdirektoren getestet, wie sie zu gebrauchen sind. Der Teil von Führungskräften, die Bauingenieurwissen hatten, hatten keine Probleme. Aber die Ökonomen, die die Ökonomie der DDR beherrschten, waren nicht gefragt. Im Ingenieurwissen gab es viele Übereinstimmungen.

Weiterhin interessiert waren sie an den Sozialeinrichtungen, an den Ferieneinrichtungen, Kindergärten und an den Bauarbeiterhotels. Wir hatten in allen Bezirken Bauarbeiterhotels für die Unterbringung der Bauarbeiter, die nicht täglich nach Hause fahren konnten und Vietnamesen. Hauptanliegen war, was sind die Gebäude wert, zu was kann man sie gebrauchen oder weiterverkaufen, zum Beispiel an Hotelbetriebe oder Gastwirte. Ein Teil der Baumaschinen war nicht zu verkaufen oder zu gebrauchen in diesen Zeiten. Das Straßen- und Tiefbaukombinat Erfurt hatte neun Betriebe. Von den neun Betrieben, wurden sieben GmbHs und zwei wurden privat zurückgegeben. Das waren die Betriebe, die1972 als staatliche Betriebe enteignet wurden, das war der Stand März 1990.

Von den sieben mussten vier Insolvenz anmelden, weil das Kapital nicht da war. Von den anderen drei blieb nur die Projektierung. Dieser Betrieb existiert heute noch so wie er damals bestand, mit neuem Inhalt. Mit den Niederlassungen der großen Konzerne Hochtief und STRABAG trat auch wieder eine gewisse Stabilität in der Beschäftigung ein. Es gibt aber auch einige die eine gute Entwicklung hatten. So die Gerüstbauer und das Dachdeckerhandwerk.

Durch den umfangreichen Bedarf der Modernisierung und Sanierung der Alt- und Neubauten, haben sich die Arbeitskräfte in diesen Bereichen von 1990 bis 1991 verdoppelt. In anderen Bereichen wie Steine und Erden, Kiesgruben ging die Zahl der Beschäftigten zurück, weil die Technik sich dort verbessert hat. Die Auswirkungen in der Bauindustrie waren nicht so tragisch, wie in einigen anderen Industriezweigen. Wir haben keine Tarifverträge mit der Treuhand abgeschlossen, sondern mit diesen Fachbereichen. Ich habe hier den Ordner, wann die Tarifverträge abgeschlossen wurden und mit wem.

Hast du durchgezählt, wie viele das waren?

Die Zahl, die ich gesagt hatte. Aber du siehst, mit wem sie abgeschlossen wurden.

Es haben sich dann schnell Verbände in der DDR gegründet? Wurden die durch den Westen dominiert?

Ja aber in der Bauwirtschaft nicht so stark wie in anderen Wirtschaftsbereichen. Diese Westdominierung hast du in der Treuhand und in der Wirtschaft allgemein. Wenn ich aus einer sozialistischen eine Kap italische mache, geht das gar nicht anders, denn die aus der Sozialistischen haben keine kapitalistischen Erfahrungen. Und die aus der Kapitalistischen können mit der sozialistischen nichts anfangen. Die gekommen sind und mit der Treuhand das ausgehandelt haben, waren zumeist darauf aus, für einen Apfel und ein Ei das aufzukaufen und zu bekommen, nichts zu investieren, sondern sich herauszusuchen, was ist Geld wert und wieder abzustoßen, um sich auf diese Weise wieder Kapital zu verschaffen.

Was waren das für Leute, die zur Treuhand gekommen sind? In der Landwirtschaft war es der alte Adel, die dann zur Treuhand in das Sondervermögen Landwirtschaft gingen.

Von den Vorständen der großen Konzerne und Staatsdiener mit mehr oder weniger Bauerfahrung von Anfang an.

Hatten die da das Sagen?

Das kann ich nicht sagen. Dieter Scholz meint. Es gab in der Treuhand keine Basis für eine Mitbestimmung. Er führt die gesetzliche Regelung an, warum die Mitbestimmung von der rechtlichen Ausgestaltung in dieser großen Einrichtung nicht gegeben war.

Wir haben über zwei Stunden gesprochen. Gibt es von deiner Seite aus noch was Wichtiges, was wir vergessen haben?

Interessant war das Verständnis in der Personalpolitik in der Gewerkschaft. Das ist bei den Industriegewerkschaften sehr unterschiedlich. Das war ein Thema am 16. Dezember 1990 in Frankfurt, wo wir zusammensaßen. Am 16. Dezember kam es auch zum Gespräch mit dem DGB-Vorsitzenden Heinz Werner Meyer.

Wir wurden uns einig, die gewählten bleiben. Die Angestellten, bis 57 Jahre bleiben auch. Die über 57 werden in den Sozialplan aufgenommen. Mit Kollegen aus dieser Gruppe wurde eine Instrukteur Gruppe zusammengestellt. Die Aufgabe der Instrukteur Gruppe war es, Mitgliederwerbung zu machen und dazu, auf den Baustellen tätig zu sein. Die hat lange unter der Führung eines Kollegen aus Hamburg gearbeitet. Die schon älter gewordenen Mitarbeiter gingen nach der Abwicklung in den Vorruhestand. Das war die erste Etappe.

Die zweite Etappe, die begann dann mit der Auflösung der Industriegewerkschaft Bau-Holz. Es blieb dabei, die gewählt wurden, bleiben. Wir haben uns dann geeinigt, dass das Arbeitsverhältnis mit den anderen Angestellten, gelöst wird, aber die IG Bau-Steine-Erden bereit ist, sie bei sich aufzunehmen. So kamen außer den gewählten Vorstandsmitgliedern 127 aus dem zentralen Bereich mit in die IG Bau-Steine-Erden. Das war nach meiner Meinung eine gute Regelung. Mit der Gewerkschaft Holz, mit der wir viel bessere Verbindungen hatten, war es schwieriger.

War es damals noch Holz und Kunststoff?

Holz und Kunststoff. In Gesprächen habe ich gefragt, was denn los sei, ob sie Angst haben, dass sie zu sehr links gesehen werden? Mit der zu Georg Lebers Zeiten zu sehr rechts gesehenen Baugewerkschaft, ist es mehr oder weniger problemlos gegangen. Die wollten überhaupt nichts von dem Gedanken wissen, sich mit Bau zu vereinigen.

Die Diskussion kenne ich teilweise noch.

Die Funktionäre von uns, die dann in den Ländern eingesetzt wurden, sind alle bis zur Rente, von den Erfahrungen her, von dem Können her und dem erreichten, sehr zufrieden. Ich bin stolz auf unsere Leute, dass sie sich so gut behauptet haben. Wir machen immer unser Jahrestreffen und sie kommen von überall. Sie scheuen nicht die große Reise. Sie spüren, es wird anerkannt. Belasten tut sie immer noch, dass im Jahr 1992 ca. 80.000 aus der Gewerkschaft Bau-Steine-Erden im Osten wieder ausgetreten sind. Dies hat sich nicht noch einmal wiederholt, sonst wäre nichts mehr da. Aber ich bin schon nachdenklich. Und deshalb war der Druck vonseiten der Zentrale in Frankfurt groß, den Mitgliederstand nicht in der Größenordnung weiter absacken zu lassen.

Und was waren die Ursachen?

Die ganzen wirtschaftlich-sozialen Auswirkungen, die sich immer spürbarer vollzogen. Das Arbeiten in den kleinen Betrieben unter den neuen Verhältnissen, mit weniger Lohn, in vielerlei Hinsicht, nur um den Arbeitsplatz zu erhalten. Du musst sehen, wir haben zu Beginn der Wende 9.500 Baubetrieb in der DDR gehabt. 1993 waren es schon 12.000, aber viele kleine Betriebe.

Gibt es eine Statistik über die Reallöhne in Ostdeutschland in der Bauwirtschaft? Nicht die Tariflöhne, die Reallöhne.

Das kann ich nicht sagen. Ich bin ab 1991 unterwegs gewesen. Ich habe viele Leute kennengelernt, die für sechs Mark pro Stunde gearbeitet haben, z.B. in der Uckermark. Ich kenne waren nur die Größenordnung, dass es 50 Prozent waren die nicht im Verband waren, deren Unternehmen nicht tarifgebunden war.

Wir waren dann ab Mitte 1994, 1995, wo es zur Fusion ging, GGLF - BSE, in der Zeit haben wir viel zusammen diskutiert mit den Baukollegen. Da haben die Westleute immer den Ostleuten gesagt, sie müssten nach Tarif arbeiten. Und die Ostkollegen haben gesagt, dass sie das nicht können, weil sie dann den Arbeitsplatz verlieren. Das war eine Diskussion, die Mitte der Neunzigerjahre stattgefunden hat. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum viele ausgetreten sind.

Wenn der Tarif nicht eingehalten werden kann oder man ihn nicht einhalten wollte, was immer mehr um sich griff, ist die Hauptsache der Gewerkschaft erledigt.

Dann treten auch viele Leute aus. Das ist ein spannender Übergang. Wir diskutieren fast drei Stunden, wir sollten es jetzt beenden. Wir haben gesagt, wir wollen uns noch einmal in einer größeren Gruppe zusammensetzen. Das wäre ein guter Anknüpfungspunkt zur Situation in 1992, wo 80.000 ausgetreten sind. Laut Geschäftsbericht vom Verbandstag in Dresden.

Es sind viele ausgetreten, weil wir nicht mehr in der Lage waren, die Tariflöhne auch durchzusetzen. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation, die Betriebe suchen Fachkräfte. Das müsste eine Chance für die Gewerkschaften sein. Jetzt könnten wir mehr Lohn verlangen oder die Leute müssen nicht mehr unter Tarif arbeiten, sondern es müssen Tarife eingehalten werden.

Ein Problem ist auch der Nachwuchs im Bauwesen. In den 70er und 80er-Jahren ist in der DDR die doppelte Zahl an Lehrlinge ausgebildet worden wie vorher. Rechne mal aus, wie alt die zur Wende waren. Gute Facharbeiter. In dem ersten Jahr der Wende sind 25.000 abgewandert und im Verhältnis dazu die geringe Ausbildung an Lehrlingen in den Baubetrieben der BRD. Das Facharbeiterproblem ist nicht nur ein Problem der fehlerhaften Geschichte im Moment, sondern auch zurückliegend.

Das Problem ist im Osten, dass nach dem Wendejahr so viele gute Facharbeiter abgewandert sind. Es greift eines in das andere. Was alles zu den unterschiedlichen Anlässen nach der Wende den westlichen Baubetrieben zugutekam und sie in der Lage waren, dadurch ganz anders mit ihrer Kapitaldecke wirksam zu werden. Im Osten entstanden Vielerorts die vielen kleinen Betriebe, die oft große Probleme hatten, bis heute.

Erfahrene Brigadiers und Meister vor allen Dingen bildeten mit einem Mal in allen möglichen Gewerken die kleinen Betriebe von 2 bis 20 Mann. Der Spitzenbrigadier Holger Bohn in Rostock übernahmen den Kreisbaubetrieb, sicherte die Arbeitsplätze die es aber nach kurzer Zeit nicht mehr gab. Einst 200, heute nur noch 18. Das ist so differenziert, man muss dort viel tiefer hineingehen um den Mitgliederrückgang tiefer gehend zu ergründen. Ist es doch nicht nur eine Sorge der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart.

Das ist richtig.